南箕輪村の水道水のおよそ90%は、上伊那広域水道用水企業団から購入しています。

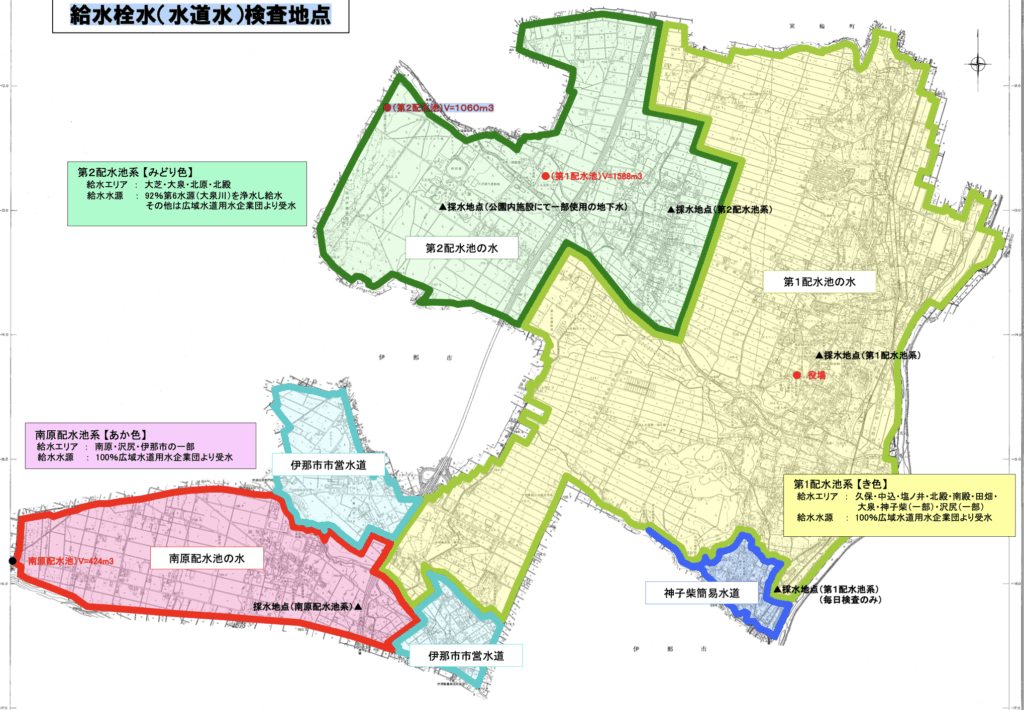

南箕輪村の配水池とエリア

第1配水地、第2配水池、伊那市市営水道、南原配水池の水を上伊那広域水道用水企業団から購入し、それぞれのエリアに配水をしています。

なお、青色の神子柴簡易水道は独自の水源になっています。

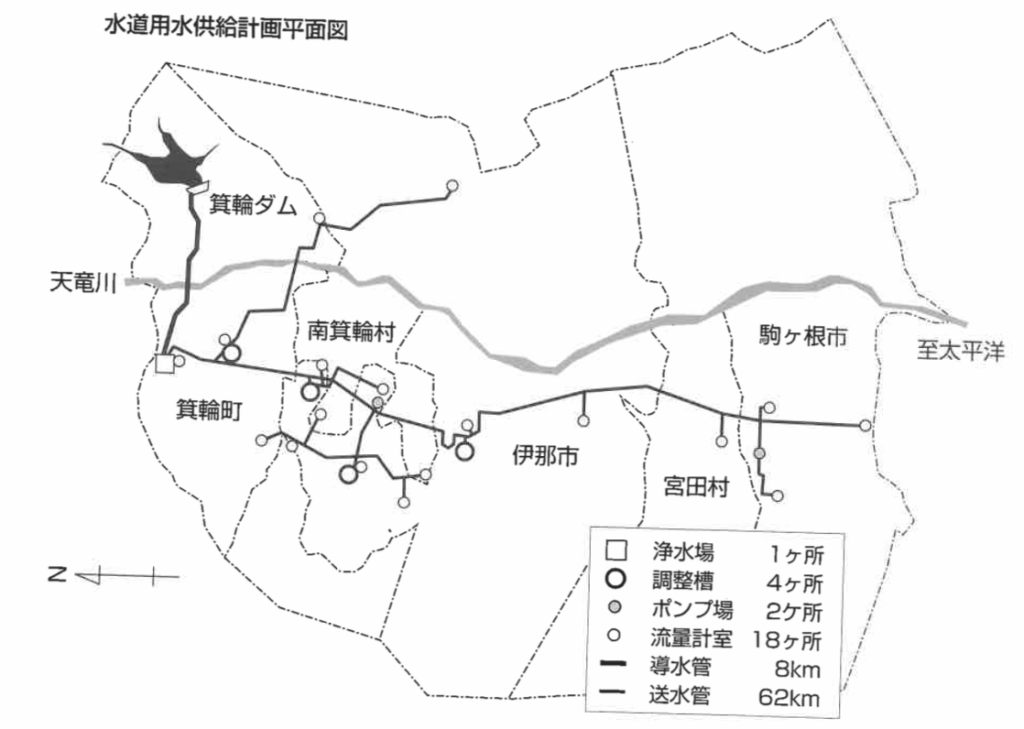

水道用水企業団の水はどこから来るのか

水は箕輪ダムから取水しています。

自然流下で天竜川を横断して、箕輪町の西山沿いへ導水し、浄水池から各地へ送水されています。

なお、一部標高の高い地帯については、ポンプ圧送により供給されています。

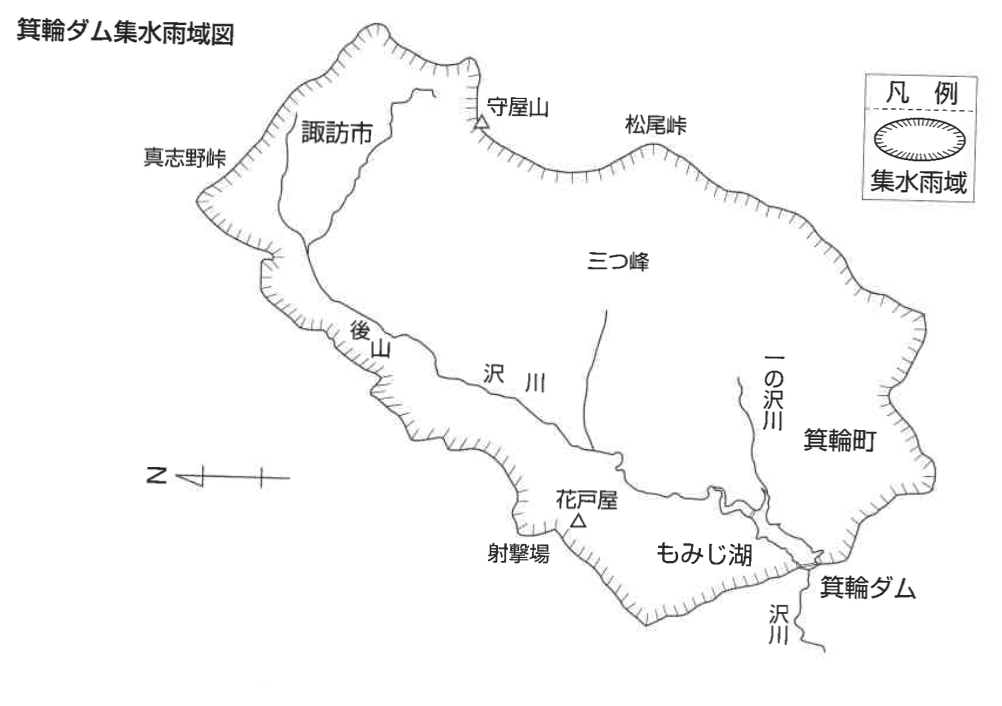

箕輪ダムの集水はどうなっているのか

そもそも箕輪ダムの水はどこから来ているのでしょうか。

箕輪ダムに集水される水については、沢川からが中心となっています。

上伊那広域水道用水企業団とは

長野県、伊那市、駒ヶ根市、箕輪町、南箕輪村、宮田村で組織する一部事務組合(特別地方公共団体)で、5市町村に安全・安心な水道水を安定供給する事業を行っています。

上伊那広域水道事業のあゆみ(概要)

1972年(昭和47年)、箕輪町沢川における治水ダムの予備調査が開始され、同年には上伊那地域広域行政事務組合が知事に対して、水資源確保のための調査や広域水道計画の策定、原水供給施設の設置を求める陳情を行いました。

翌年から数年にわたり、同様の要望が繰り返し提出され、多目的ダムの調査が国庫補助事業として採択されました。

1975年(昭和50年)には、上伊那地域における水需要の増大を踏まえ、広域水道概略調査が実施され、不足水量は昭和60年時点で日量15万4千㎥と見積もられました。

その後も県や市町村との協議を重ね、1978年(昭和53年)にはダムを水源とした県営水道事業への転換と企業団方式による事業実施が検討され、翌年には関係機関による研究協議会が設置されました。

1980年(昭和55年)、上伊那広域水道企業団が正式に設立され、初代企業長に三沢功博氏(当時の伊那市長)が就任しました。

事業認可を経て、浄水場や調整槽、ポンプ場、導水管などの施設整備が進み、1985年(昭和60年)には沢川ダムの本体工事が始まりました。

以降、順次関連施設が整備され、1992年(平成4年)には箕輪ダムの通水式が行われ、60%給水による水道用水供給が開始されました。

1993年(平成5年)には施設の総合竣工式が開催され、その後は供給率の引き上げや料金改定、合理化施策が進められ、1998年には100%供給体制が確立されました。

一方で、集中豪雨や渇水などの自然災害にも見舞われ、濁度上昇や水質影響への対応も課題となりました。

2000年代に入り、水質管理体制の強化として高度分析機器の導入や検査体制の整備が進み、渇水への対応や財政再建策としての借換、職員削減なども実施されました。

2008年以降は漏水事故や豪雨被害、送水管損傷等も発生し、引き続き老朽化設備への対応が求められる中、制御設備の更新や水質管理の強化が図られました。

2011年(平成23年)には中央監視制御設備の更新工事が完了し、企業団のホームページに30年の歩みが公開され、現在に至っています。

上伊那広域水道は沢川ダム建設など、長年の議論と調整を経て実現しました。今、もみじ湖に湛えられた水と、水源林が守られている姿に、歴史の重みと人のつながりを実感します。

神子柴簡易水道

南箕輪村の水道水は、90%程度は上伊那広域水道用水企業団から購入していますが、それ以外にも水源があります。

最も多いのは神子柴(簡易)水道であり、その他にも井戸水なども場所によっては検査の上活用しています。