毎年7月の日曜日に行われる「鹿踊り」は、別名「鹿祭(ししまつり)」「鹿頭祭(かとうさい)」とも呼ばれ、地域に伝わる伝統的な祭礼です。

起源

その起源は永禄元年(1558年)にさかのぼります。当時、この地域は深刻な干ばつに見舞われ、人々は雨乞いを行いました。すると雨が降り、田畑を潤したことから、感謝の意を込めて鹿の頭を神に奉納したのが始まりと伝えられています。

形式

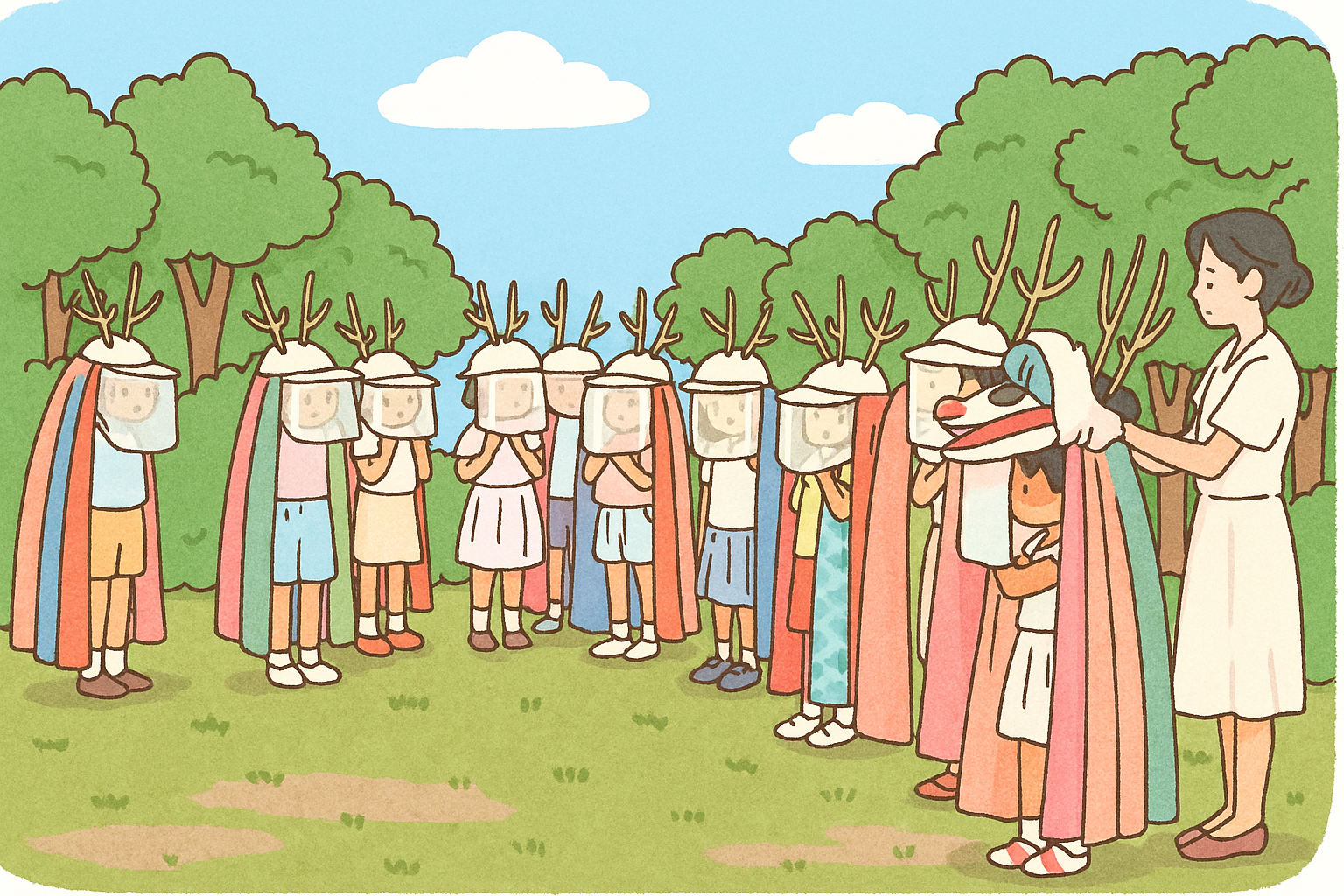

当初は実際の鹿の頭75頭分を神社に奉納したとされますが、時代とともに簡略化され、現在ではお稚児が「冠物(かんぶつ)」と呼ばれる鹿頭をかぶって奉納する形式となっています。

奉納の行列は、太鼓の担ぎ手とたたき手、鹿頭をかぶったお稚児、そして「警固(けいご)」と呼ばれる警護役で構成されます。警固は陣笠をかぶり、帯刀し、上下の礼装に身を包んで行列を警護します。奉納は太鼓に合わせ、左回りに三度まわって終わるのが習わしで、古くから伝わる作法に則って厳かに行われます。

担当地区

この行事は、伊那市・箕輪町・南箕輪村にまたがる天竜川沿いの6つの地区──「福」「大」「富」の文字を含む縁起のよい名をもつ地区が、毎年交互に担当しています。

2025年は西側にあたる大泉・大泉新田・大萱・富田の地区が奉納を担い、2026年は天竜川東側の福与と福島が担当する予定です。

南箕輪村の無形文化財に指定

この鹿踊りは、昭和56年に南箕輪村の無形文化財に指定されました。お稚児に選ばれた子どもは、「健やかに、たくましく育つ」と言い伝えられ、地域の子どもたちにとっても誇りある行事となっています。子どもたちは鹿頭に見立てた飾りをかぶり、太鼓やほら貝の音に合わせて境内を練り歩き、その姿は歴史と祈りを今に伝えています。

南箕輪村の文化財一覧

南箕輪村の文化財は下記のとおりとなっています。

| 番号 | 名称 | 種類 | 内容 | 数 | 年代(時代) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 新四国霊場 | 有形 | 史跡 | 88 | 江戸時代 嘉永元年(1848) |

| 2 | 十一面観音 | 有形 | 彫刻 | 1 | 伝:平安時代 |

| 3 | 大般若経 | 有形 | 木版印刷 | 600巻 | 明治30年(1897) |

| 4 | 大宗館文庫 | 有形 | 古文書・書画・和書等 | 4,500点余 | 江戸時代初期〜明治時代中期 |

| 5 | エドヒガン桜 | 有形 | 植物 | 1 | 樹齢約270年(推定) |

| 6 | 殿村小幡宮社叢 | 有形 | 植物 | 多数 | 樹齢200年〜400年(推定) |

| 7 | 恩徳寺大銀杏 | 有形 | 植物 | 1 | 樹齢約360年(推定) |

| 8 | 三十三観音 | 有形 | 石仏 | 33体 | 江戸時代 |

| 9 | 富士塚 | 有形 | 史跡 | 1 | 伝:江戸時代 元文5年(1740) |

| 10 | 大和泉神社本殿及び療守稲荷社殿 | 有形 | 神社建築 | 2棟 | 江戸時代 文政11年(1829) |

| 11 | 不動明王 | 有形 | 彫刻 | 3体 | 江戸時代中期 |

| 12 | 十二神将 | 有形 | 彫刻 | 11体 | 江戸時代 文化13年(1816) |

| 13 | 大和泉神社鹿踊り | 無形 | 雨乞い祭 | 1団体 | 伝:戦国時代 永禄元年(1558) |

| 14 | 殿村小幡宮朱印状 | 有形 | 古文書 | 9通 | 江戸時代 慶安2年(1649)〜万延元年(1860) |

| 15 | 蔵骨器 | 有形 | 灰釉陶器 | 1 | 平安時代(850年頃) |

| 16 | 御射山社(鳥居跡) | 有形 | 史跡 | 1 | 伝:平安時代 大同4年(809) |

| 17 | 八体文付有孔鍔付土器 | 有形 | 縄文式土器 | 1 | 縄文時代中期(紀元前2500年頃) |

| 18 | コウヤマキ | 天然 | 植物 | 1 | 樹齢約700年(推定) |

| 19 | 民謡「御嶽山」 | 無形 | 唄・お囃子・踊り | 1団体 | 伝:江戸時代 元禄年間(1688〜1704) |