南箕輪村に居住する住民の多くは村営水道を利用していますが、神子柴地区の一部では、神子柴水道の水が使われています。

神子柴水道は大正14年(1925年)に創設され、100年を超える歴史のある上水道施設です。

南箕輪村は扇状地に位置しており、神子柴の中段地区では古くから湧き水に恵まれていました。水源の近くには神子柴遺跡があり、はるか昔から湧き水が豊富であったことが推測できます。

神子柴水道の創設

大正12年には関東大震災が起き、飲み水に困った方が多かったことから、神子柴水道創設への機運が高まりました。

神子柴水道組合が38戸の組合員により結成され、大正14年1月28日には神子柴水道創設に向けて、地鎮祭と起工式が行われています。

工事は順調に進み、大正14年11月8日には竣工式が行われ、加入戸数も38戸から50戸に増加しました。

費用は総額12,596円39銭で、タンクに2,103円、排水管に7,400円が支出されています。

当時の1円は現代では約2,790円ですので、総額3,500万円ほどの大工事でありました。

3つの問題

神子柴水道は次の3つの問題に対応が必要でした。

1つ目は水不足の問題、2つ目は国道の開通に伴う問題、3つ目は村営水道加入問題です。

水不足

昭和48年のタンクの新設や、昭和62年のポンプによる揚水を開始することにより、水不足への対応が進められました。

同時に人口の増加により、排水管の交換が継続的に行なわれてきました。

国道の開通

国道153号の整備が進むと、掘り返しての排水管の交換が難しくなることから、昭和39年には200mmの太いVP菅が設置されました。

村営水道

昭和38年には村営水道への合併の働きかけが村側から行われましたが、神子柴水道は水量が豊富であり、水質、水温もよく、また一度廃止すると再認可の保証もないことから、独立した運営とすることを昭和40年に決定されました。

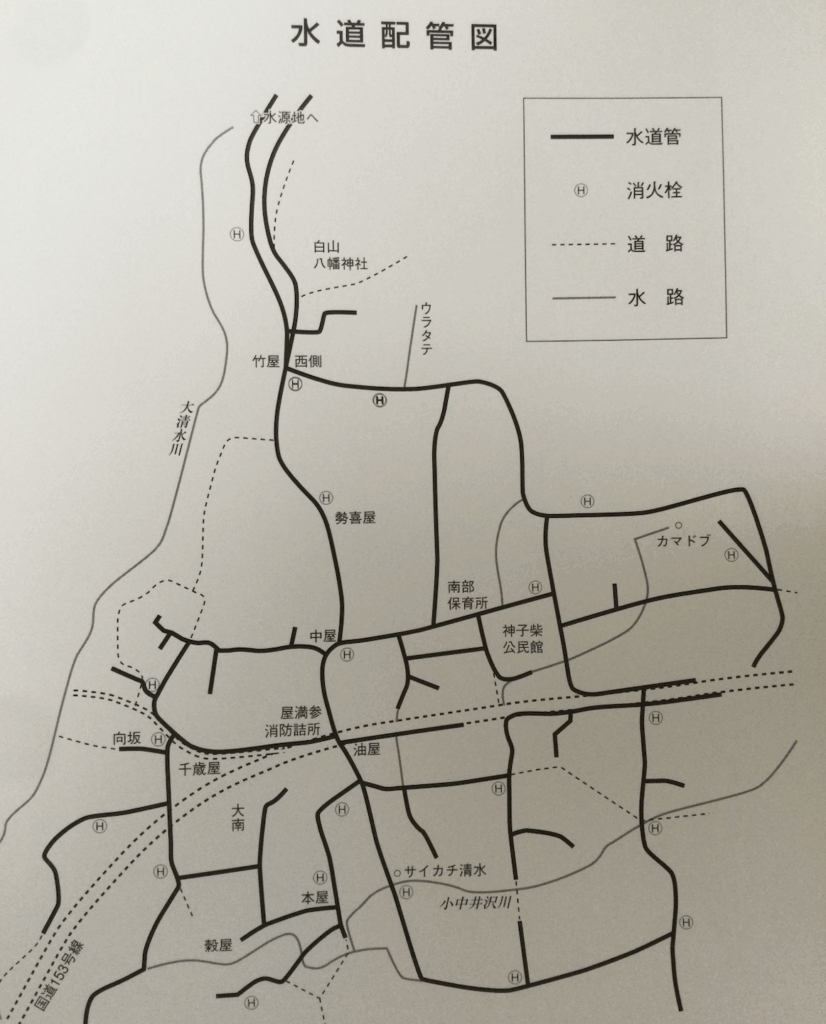

水道配管図

現在の水道配管図は下図のとおりとなっています。

今後の課題

利用者にとっては、おいしい水が安く使える神子柴水道ではありますが、管理する組合としてはいくつかの課題を抱えています。

例えば、地震などの自然災害時の対応、化学物質による水質汚染の恐れ、水圧の維持などが挙げられています。

100周年事業

100周年事業で水源地からポンプアップで水を揚げ、村道7号線に過去埋設していた排水管へ接続する工事が行われました。

コメント

“神子柴(簡易)水道とは” への1件のコメント

[…] 神子柴(簡易)水道とは […]