南箕輪村の人口増について考察しています。

信州大学農学部キャンパスがある

南箕輪村は、日本の村で唯一、国立大学のキャンパスを有する自治体です(2024年11月現在)。

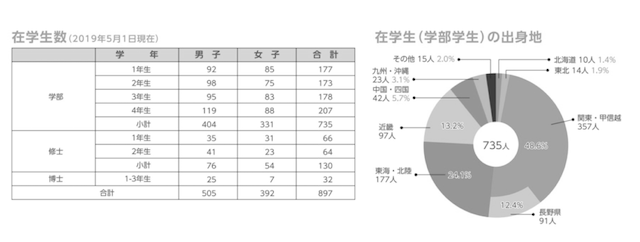

国立信州大学農学部のキャンパスが所在し、毎年おおむね200人前後の学部新入生が新たに加わってキャンパスライフを始めます。

学部1~4年を合計すると約750人、大学院生を含めると全体で約900人の若者が来村している計算になります。

ただし、学生の流入がそのまま恒常的な人口増につながるわけではありません。卒業後の転出を前提とする「流動人口」であるためです。

学生の出身地

さて、信州大学農学部の学生は、どの地域の出身者が多いのでしょうか。

大学パンフレットによれば、学部生(1~4年)は計約735人で、出身地の内訳も示されています。以下、記載データに基づき主な出身地を整理します。

グラフを見ると、出身地は関東・甲信越、東海・北陸といった近隣圏が中心です。とはいえ通学圏内とは言い難く、多くの学生は大学周辺で下宿やアパート暮らしを選択します。

するとそれは・・・

4年間の移住体験ツアー

大学周辺で下宿し、4年間のキャンパスライフを送る学生たち。見方を変えれば、彼らは「4年間の移住体験ツアー」をしているとも捉えられます。

こうした存在は、いわゆる「関係人口」にも位置付けられるでしょう。

「信州大学での生活を通じて南箕輪村を気に入り、卒業後も住み続ける」そのような方が少なくありません。実際、約175人の職員が在籍する南箕輪村役場にも、信州大学農学部の出身者が複数名おられます。

毎年おおむね180人前後が、自然に4年間の移住体験ツアーを開始する仕組みがある。この事実を改めて捉えると、人口増という観点において、信州大学の存在価値は極めて大きいと実感します。

村に国立大学がある理由

なぜ山麓の南箕輪村に国立大学があるのか。

上伊那教育会の研究会によれば、その淵源は上伊那農業高校(以下、上農高校)と地域の強い連携にあります。

村上校長は「農業の発展には指導的人材の育成が要る」との理念を掲げ、上農高校は5年制のもと、小規模寮における塾風教育(大正後期〜昭和初期の農村塾に倣い、人格的感化と勤労による精神鍛錬を重視)を実践していました。

やがて1943年に課程は4年制へと短縮され教育内容が見直されますが、1945年の創立50周年記念事業で「農林専門学校の設立」構想が本格化。

地元からの多額の寄付と後押しを得て、県内の誘致競争を制し、農林専門学校併設の認可(戦時下の食糧増産に資する人材育成という国策的要請)を勝ち取りました。

その後、1947年に中ノ原に校舎が竣工。1948年には大学設置認可を申請し、当初の「独立大学」案は不認可となったものの、信州大学への参画という形で道が開かれ、1949年5月、新生・信州大学が発足。農学部は南箕輪村で開学しました。

以上の経緯から、上農高校と南箕輪村の密接な関係、そして地域ぐるみの寄付・支援こそが、国立大学誘致を実現へと導いたことが分かります。

先人による広大な土地の寄附

信州大学の誘致にあたっては、先人の皆さまが広大な土地を寄付してくださった事実を、決して忘れてはなりません。

これまで述べてきた経緯に加え、とりわけこの土地寄付の力が、誘致実現の大きな決定要因であったと考えます。

名称については、かつて「南箕輪キャンパス」と称していたものの、現在は「伊那キャンパス」へ改称されています。

創設期の多大なご寄付とご尽力が、時の流れのなかで十分に想起されないまま改称に至ったことは、地域史の観点からも誠に残念と言わざるを得ません。

その他にも

- 大学内に地域貢献するサークルがある

- 飲み屋(バイトの方も)に若い学生が多い

- お祭りを盛り上げていただいている

など、若い学生がいることでポジティブな要素はたくさんあります。

南箕輪村がいつまでも元気なむらであるためには、信州大学の存在は外せません!

大芝高原がある

南箕輪村には、村民の皆さまはもとより周辺地域の方々からもこよなく愛される大芝高原があります。

本村には大芝高原ほどの地域資源は他になく、村の主な投資は大芝高原を中心に展開しています。

130年前は「大芝原」植樹で育てたコミュニティの森

現在、大芝高原には人工林を主体とするコミュニティの森林が形成されていますが、約130年前に先人が植樹を始める以前は原っぱ(大芝原)でした。

地域の手で時間をかけて育まれてきた、まさに「人の営みがつくった森」です。

ひろがる滞在拠点。約100ヘクタールの多機能エリア

約100haの大芝高原には、多様な施設が集積しています(おおよそ、東京ディズニーランド+ディズニーシーの合計面積に匹敵する規模感です)。

- 温浴・飲食:大芝の湯(⽇帰り温泉)、味工房、カフェ、ピザ店、焼肉ハウス

- 宿泊・滞在:キャンプ場、コテージ(BESS)、足湯

- スポーツ:野球場、総合運動場、屋内運動場、多目的運動場、マレットゴルフ場、テニスコート

- 自然・遊び:セラピーロード(無料)、大芝湖、アスレチック(無料)、各種遊具(幼児用・子ども用)、足つぼロード、芝生広場

- 公共・防災:防災研修センター

村の3大イベント

- 5月:バーティカルリミット

- 8月:大芝高原まつり

- 10月:イルミネーションフェスティバル

複合機能が重なり合うことで、「日帰り」「滞在」「学び」「防災・訓練」まで、一つの高原で完結する体験価値が生まれています。

大芝高原は、先人の植樹と地域の投資により、世代を超えて愛される“村の誇り”として今も進化を続けています。

私の大芝高原

「大芝高原の魅力は何ですか。」南箕輪村に移住した際、採用面接の最後に問われたこの一言に、当時の私はうまく答えられませんでした。

今振り返ると、八ヶ岳・霧ヶ峰・那須といった著名な“高原”を無意識に基準にし、「高原=雄大な眺望」という思い込みで比べてしまっていたことが原因だったのだと思います。

大芝高原は、村の誇りであるアカマツが大きく育ち、見晴らしは限定的です。

それでも、移住から一年半のうちに、私は気づきました「大芝高原が好きになっている」と。

日々の生活圏から車で5〜10分、すぐそばに、多世代で使える充実した地域資源がある。

この近接性こそが稀有で、やがて人は大芝高原を「自分の高原」のように感じ始めます。

大芝高原の魅力は、圧倒的な景観ではなく、日常に寄り添う懐の深さです。思い立ったときに行けて、散歩も運動も、集いも学びも叶う、生活の延長にある“使える高原”。それが村民に長く愛されてきた理由だと実感しています。

合併反対の理由にも

平成の大合併の時にも、この大芝高原を他にとられたくないと言う想いから、市町村合併に反対した方も多くいらっしゃったと聞いています。

盛んな製造業がある

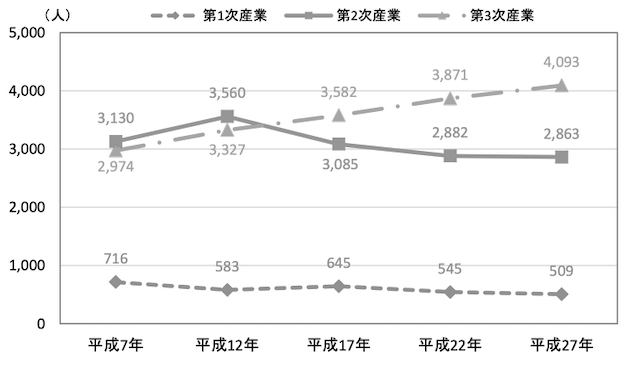

先人の皆さまがいち早く第二次産業に参入したこと、そして1976年の中央自動車道・伊那インターチェンジ供用を契機に、南箕輪村には電子・精密機器、IT関連の企業が多く立地するようになりました。

現在も、製造業を中心に工場が多数稼働し、工業団地には大手企業も立地しています。南箕輪村を含む上伊那全体の売上の50%超は第二次産業によるものとされています。

その結果、とりわけ理系の若年層向けの就業機会が十分に確保され、近年は女性の雇用促進にも力が注がれています。

産業別就業人口

産業別就業人口を見ると、第3次産業は増加している一方で、第2次産業も依然として高い比重を保っています。

村内には明確な商店街は形成されておらず、食堂やレストランの数も限られます。一方で、隣接する伊那市は人口規模に比して飲食店などサービス業が充実しており、その影響も一定程度あると考えられます。

また、伊那IC周辺には大型スーパーが立地しているほか、北側の箕輪町境、南側の伊那市境にも大型店を含む商業施設が集積しており、買い物環境としては不自由しません。

以上、考察4とします。考察5は下記よりご覧ください。

.jpeg)

.jpeg)

コメント

“南箕輪村の人口増についての考察4「先人の恩恵。それは信州大学農学部と大芝高原そして盛んな製造業」” への2件のフィードバック

[…] […]

[…] […]