南箕輪村の人口増の要因について考察しています。

伊那盆地(伊那谷)にある山麓の村

南箕輪村は、伊那盆地(伊那谷)の山麓に広がる村です。この盆地は、東西を日本を代表する山脈に挟まれるという、日本でも稀有な地形的特徴を備えています。

東には3,000m級の南アルプス、西には2,000〜3,000m級の中央アルプスがそびえ、南アルプスには北岳(日本第2位)や間ノ岳(第3位)など名峰が連なります。

南箕輪村は伊那盆地の北部に位置し、なかでも盆地が大きく開けた地形にあります。

木曽側から権兵衛トンネルを抜けて村域に入ると、視界が一気に開け、その開放感は格別です。

.jpeg)

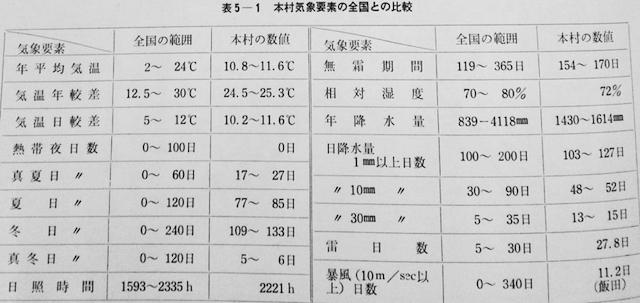

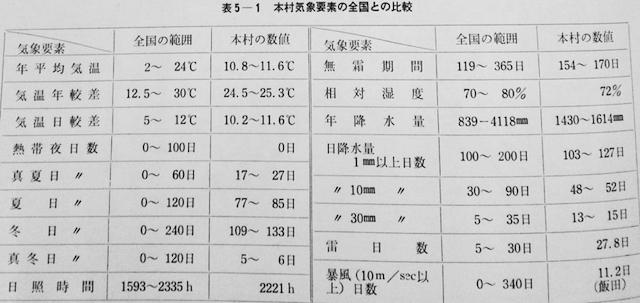

恵まれた日照時間

南箕輪村は標高が高く、自然豊かな地域であることから、空気が清澄で日照時間、日射量ともに多いのが特徴です。

表の左列の最下部、日照時間は国内で最大レベルの年間2,221時間となっています。

2,221時間のうち、作物を育てる主要期間である5月〜10月の日照時間は1,180時間と、こちらも国内最高レベルです。

日射量も十分で、その成果は長野の特産である赤々としたリンゴにみることができます。

高い山々によって受ける気象上の影響

高い山々の麓である居住地域は、標高650mから840mとなっており、全体として準高冷地になっています。

元中央気象台職員の関口武氏(長野県出身)によれば、「中央高原型」の気候区分となります。

中央高原型の気候区分の特徴は

(1)最も内陸であることから、海洋の影響が少ない。

(2)高原であるため、平均気温はやや低い。

(3)夏季は高温となり冬季は寒く、年較差が大きい。

(4)夏季は日較差が大きい。

と謳われています。

その中で、最も特徴的と私が感じるのが、後段で詳しく述べますが、(4)の気温の日較差が大きい、ということです。

(1)内陸で海洋の影響が少ない

陸地は海に比べて温まりやすく冷めやすい、という特徴があります。

また内陸のため、台風は村に来るまでに弱まる傾向にあり、さらに東西の山脈によって台風が弱まります。

まさに山々に守られた地域と言えますが、南西の山と山の間から入ってくる台風には注意が必要です。

(2)高原であるため平均気温はやや低い

南箕輪村の年平均気温は11℃程度となっており、同じくらいの緯度(35°~36°)にある都市の年平均気温と比べると、中央高原型の特徴のとおり、やや低くなっています。

・南箕輪 10.8-11.6℃(標高 680-772m)

・甲府 13.7℃(標高 272.8m)

・福井 13.9℃(標高 9.1m)

・熊谷 14.1℃(標高 29.7m)

・東京 15.3℃(標高 5.3m)

・銚子 15.5℃(標高 27.4m)

(3)気温の年較差が大きい

気温の年較差は、簡易に表現すると、夏に記録する最高気温と冬に記録する最低気温の差です。

南箕輪村は年較差が大きい村となっています。

・那覇 12.1℃

・東京 22.0℃

・南箕輪 25.3℃

・旭川 28.9℃(すごい・・・)

どちらかと言うと年較差については、少ない方が暮らしやすいと思うので、沖縄(那覇)が羨ましいというのが感想です。

(4)気温の日較差が大きい

いよいよ本題の気温の日較差です。

気温の日較差は1日の昼に記録する最高気温と夜に記録する最低気温の差です。

村に移住して、夏に感じることは熱帯夜がほとんどない、ということです。

私は無知な都会出身なので「田舎はどこでも夜は涼しいんだなぁ・・・」と思っていました。これは間違いで、南箕輪村(山麓)だから涼しいというのが正解です。

さきほどの表と同じとなりますが、左の列の上から3段目に気温日較差のデータがあります。

表でみると、日本における日較差の最大は12℃となりますが、南箕輪村はそれに極めて近い10.2-11.6℃です。

数字が示すとおり、夏はどんなに暑くても、夕方からは気温がどんどん下がるため、熱帯夜になることはほぼなく、夜寝苦しいことはありません。

そのため村にはエアコンがない家もたくさんあります。ただ、最近は地球温暖化の影響で昼の暑さ対策でエアコンを購入する家庭が増えています。

また、夜間の温度低下によって作物の呼吸作用が抑えられ、秋作物の実りが良くなります。信州そばのそばの実などはその代表格です。

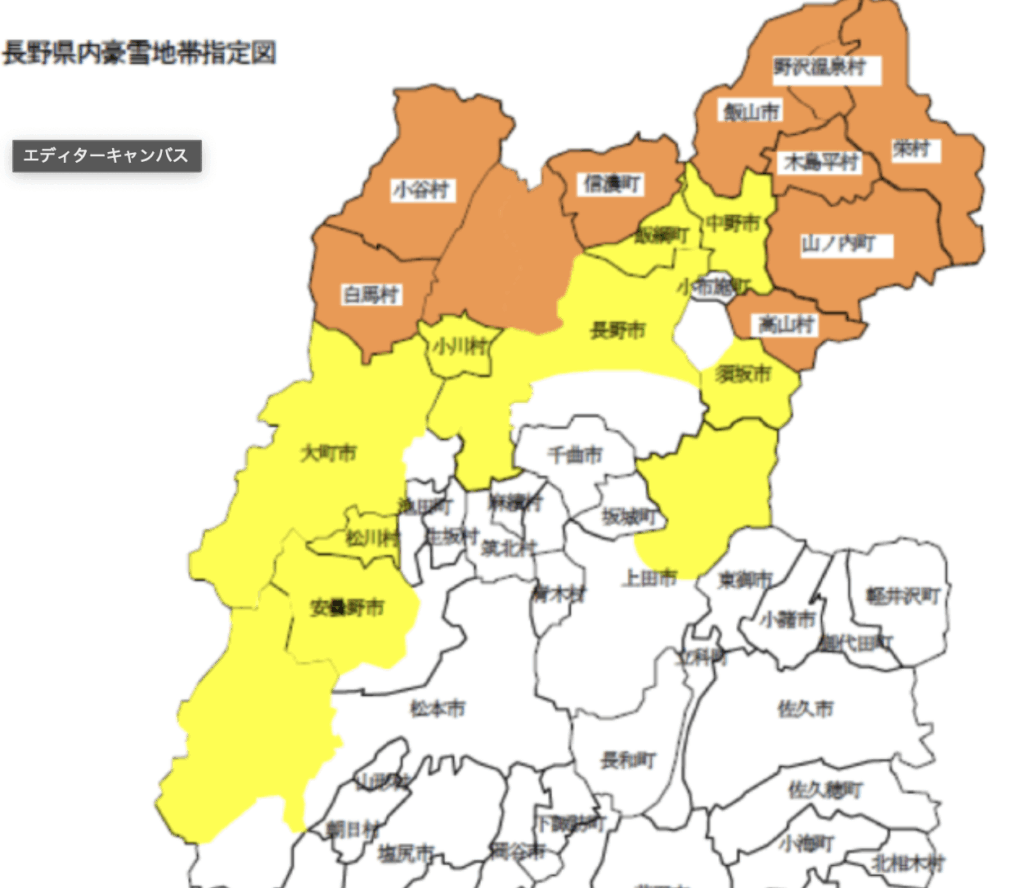

積雪が少ない

季節風に伴う降水・降雪は、冬は中央アルプス、夏は南アルプスが風の壁となって和らぐため、村の積雪が少ない一因と考えられます。

多くの方が抱く「長野県=豪雪」というイメージに反して、南箕輪村の平地部は必ずしも大雪ばかりではありません。

私も移住直後、急いでスタッドレスタイヤを購入しましたが、その年に積もる雪はわずか2回で、少々拍子抜けしたことを覚えています。

ただし、路面凍結の厳しさは別問題です。冷え込みや日陰条件の影響で凍結は強く、スタッドレスタイヤは安全上不可欠。結果として、購入は無駄ではありませんでした。

長野県の地域ごとの積雪量

豪雪地帯対策特別措置法に基づき、長野県では地域によって

・豪雪地帯(積雪の深さを一冬合計した値の平均5,000㎝以上)

・特別豪雪地帯(上記値の平均15,000㎝以上)

が指定されています。

オレンジが特別豪雪地帯に、黄色が豪雪地帯に指定されています。

長野県では指定されている地域より、指定されていない地域の方が広く、南箕輪村も指定区域外です。

垂直積雪量から予測する

それでは、地域によって積雪量にどの程度の違いがあるのかを調べて見ました。残念ながら気象庁で積雪量のデータは見つからず、代わりに市町村ごとの垂直積雪量を調べてみました。

垂直積雪量とは、建築基準法に則り、特定行政庁の定める各地の積雪の深さで、構造計算などの際に用いられます。

市町村ごとの垂直積雪量

垂直積雪量を、長野県WEBサイト「垂直積雪量算出シート(市役所または町村役場のデータ)」より引用してみました。

| 区分 | 市町村名 | 垂直積雪量(cm) |

|---|---|---|

| 上伊那 | 南箕輪村 | 47 |

| 上伊那 | 伊那市 | 50 |

| 上伊那 | 駒ヶ根市 | 53 |

| 多雪地(代表) | 栄村 | 332 |

| 多雪地(代表) | 信濃町 | 312 |

| 多雪地(代表) | 野沢温泉村 | 305 |

| 人口規模(参考) | 飯田市 | 54 |

| 人口規模(参考) | 佐久市 | 49 |

| 人口規模(参考) | 諏訪市 | 73 |

1位は坂城町で、南箕輪村は2位タイの47㎝という結果でした。

なお、東京の中心部の垂直積雪量は30㎝、八王子などは40㎝となっており、八王子と南箕輪は7㎝、東京の中心部と比較しても17cmしか変わりません。

実際には、家から見渡すと蒼い山に雪は大量に降っており、スキー場も近くにあります。少ない理由は、垂直積雪量のデータは市役所または町村役場を基準としていることも関係しています。

生活圏でない、標高が高い山々には雪がしっかり降りますのでウィンタースポーツは楽しみやすい環境です。

南箕輪村の除雪体制

南箕輪村はコンパクトシティのため、他地域と比較して、除雪コストは低く抑えることができます。

それでも、家周辺や通学路の一部等は、共助の概念で、住民による除雪をお願いしています。

まっくん除雪隊

南箕輪村にはまっくん除雪隊という、住民が主体となった取組みがあります。

区(町会)が主体となって組織される除雪作業のボランティアで、平成28年にはその数120人を数えました。

重機が必要となるため、ご自身の貴重な財産を活用いただけるボランティアの皆様には感謝の念しかありません。

鳥獣被害が少ない

山に挟まれているため、鳥獣被害が多いのではないか、と感じる方も少なくないと思われますが、南箕輪村は比較的鳥獣被害が少ない自治体です。

被害の現状(令和6年度)

南箕輪村鳥獣被害防止計画によると、被害総額は約99万円(令和6年度)となっています。

これは多いのでしょうか、少ないのでしょうか?

他自治体との比較

調査年が平成23年から令和6年と多少隔たりがありますが、計画を公表している上伊那の5市町村、そして耕地面積が大体同じくらいの池田町と高森町、参考として、一番耕地面積が広い長野市を例にとって調べてみました。

| 耕地面積(ha) | 被害面積(ha) | 被害金額(万円) | 被害金額/耕地面積 | |

| 南箕輪村 | 846 | 27 | 99 | 0.12 |

| 池田町 | 863 | 5 | 150 | 0.17 |

| 中川村 | 756 | 78 | 358 | 0.47 |

| 駒ヶ根市 | 1860 | 15 | 917 | 0.49 |

| 宮田村 | 492 | 20 | 244 | 0.50 |

| 長野市 | 8160 | 613 | 4604 | 0.56 |

| 伊那市 | 5170 | 36 | 3097 | 0.60 |

| 高森町 | 936 | 42 | 1700 | 1.82 |

- 池田町は耕地面積が同程度であるが、被害額は1.3倍以上

- 中川村は耕地面積は同程度であるが、被害額は3倍以上

- 駒ヶ根市は耕地面積は2倍程度であるが、被害額は8倍以上

- 宮田村は耕地面積が1/2程度であるが、被害額は2倍以上

- 長野市は耕地面積は10倍程度であるが、被害額は40倍以上

- 伊那市は耕地面積は6倍程度であるが、被害額は27倍以上

- 高森町は耕地面積は同程度であるが、被害額は15倍以上

他自治体と比較すると、南箕輪村が明確に鳥獣被害が少ないことがわかります。

どんな鳥獣から被害を受けているか

鳥獣被害が少ないことが分かった南箕輪村ですが、どんな鳥獣から被害を受けているのでしょうか。

第1位:カラス 65万円

南箕輪村で最も被害をもたらしていたのは、都会顔負けのカラスで、全被害額の60%以上は此奴らによるものでした。

村内全域で飼料作物やリンゴ、野菜が4月から11月に被害を受けています。

第2位:ニホンジカ 14万円

南原地区や飛地のヒノキの木が通年ニホンジカの被害にあっています。ヒノキは剥皮被害です。

山の近くを夜中ドライブしていると、鹿に会うことが結構あります。

第3位:イノシシ&ツキノワグマ 7.0万円

主な被害は飼料作物となっています。

被害時期は4月から11月で、主に南原地区で野菜の食害や農地の掘り起こし被害も出ています。

そのほか、ニホンザルが南原地区の住宅街に出没したり、ドバトが田畑や神子柴地区で豆類の食害をもたらしたり、ハクビシンによる住居侵入や糞被害が出ています。

南箕輪村鳥獣被害対策実施隊

鳥獣対策は様々な機関や団体、組織が連携して実施していますが、その中心に、鳥獣被害対策実施隊という組織があります。

隊長は、現在は南箕輪村猟友会長が担当しており、銃器による駆除、わなの設置など捕獲等専門的な対策を実施してくれたり、出没情報や捕獲情報の提供をしていただいたりしています。

隊員の高齢化等による従事者の減少および新規隊員の確保が課題になっているとのことです。

村役場の産業課が窓口となっています。

考察3は以上です。考察4は下記よりご覧ください。

.jpeg)

.jpeg)

コメント

“南箕輪村の人口増についての考察3「山麓の村人 恵まれた日照と夜の涼しさ、そして積雪と鳥獣被害の少なさ」” への2件のフィードバック

[…] […]

[…] […]