南箕輪村の人口増について考察しています。

「南箕輪村って、税金が安いって聞きますけど本当ですか?」

「えっ、どこでそんな話を耳にされたのですか?」

「えっ、結構あちこちで聞きますよ〜」

そんなやりとりがあったことをきっかけに、私は改めて村の税金について調べてみることにいたしました。

どの税金が安い?

税金とひと口に言っても、所得税・法人税・住民税など多岐にわたり、その数は50種類以上にのぼります。近年、話題にのぼることが多いのは、やはり消費税でしょう。

しかし、消費税に代表される消費課税の税率は全国一律です。したがって、今回の「南箕輪村は税金が安いのか」という論点の直接の根拠にはなりません。

では、どの税目が“安い”と感じられる要因になっているのでしょうか。

住民税でしょうか?

「住民税が安い!」と言い切れれば分かりやすいのですが、長野県内の個人住民税は法定の標準税率に基づき、各市町村でほぼ同水準です。したがって、今回の“税金が安い”と感じられる理由は住民税そのものではないと考えられます。

事業税でしょうか?

「事業税が安い!」と言えるならありがたいのですが、事業税(個人・法人)は県税であり、長野県内では税率が一律です。したがって、これも“税金が安い”と感じられる理由には当たりません。

なお、個人事業税は、対象となる事業の区分に応じて概ね3〜5%が適用されます(業種別に異なります)。

固定資産税や相続税でしょうか?

土地の評価額が周辺より低ければ、固定資産税や相続税の負担は相対的に軽くなります。今回の“税金が安い”と感じられる理由として、有力な仮説の一つと言えそうです。

土地の評価額

全ての土地評価額が定まっていて公表されている訳ではないので、長野県が公表している長野県県内の代表都市・地域を厳選し、全用途平均価格(円/㎡)と前年変動率(%)をまとめてみました。(令和7年)

| 自治体名 | 平均地価(円/㎡) | 前年度比(%) |

|---|---|---|

| 軽井沢町 | 81,675 | +10.7 |

| 松本市 | 66,204 | +0.9 |

| 長野市 | 49,624 | +0.8 |

| 諏訪市 | 45,033 | -1.4 |

| 上田市 | 41,500 | +0.1 |

| 岡谷市 | 41,183 | -1.3 |

| 駒ヶ根市 | 26,280 | -1.17 |

| 伊那市 | 25,533 | -1.4 |

| 野沢温泉村 | 24,100 | +19.4 |

| 箕輪町 | 22,267 | -1.7 |

| 白馬村 | 19,457 | +24.2 |

| 宮田村 | 17,750 | -1.4 |

| 南箕輪村 | 16,033 | +1.1 |

白馬村、野沢温泉村、軽井沢町の上昇が注目されますね。

南箕輪村の全用途の評価額は16,033円/㎡で下の方に位置していますね。

上伊那地域での土地評価額の比較

次に、上伊那を抜き出して過去からの推移も含めて比較していきます。

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 駒ヶ根市 | 29,800円 | 29,200円 | 28,600円 | 27,940円 | 27,380円 | 27,000円 | 26,600円 | 26,300円 |

| 伊那市 | 28,700円 | 28,200円 | 27,700円 | 27,183円 | 26,683円 | 26,300円 | 25,900円 | 25,500円 |

| 箕輪町 | 25,800円 | 25,200円 | 24,700円 | 24,100円 | 23,566円 | 23,100円 | 22,700円 | 22,300円 |

| 辰野町 | 23,000円 | 22,300円 | 21,700円 | 21,033円 | 20,466円 | 20,000円 | 19,500円 | 19,000円 |

| 宮田村 | 19,600円 | 19,400円 | 19,100円 | 18,800円 | 18,500円 | 18,300円 | 18,000円 | 17,800円 |

| 南箕輪村 | 15,900円 | 15,900円 | 15,900円 | 15,833円 | 15,833円 | 15,900円 | 15,900円 | 16,000円 |

| 飯島町 | 15,300円 | 14,800円 | 14,500円 | 14,076円 | 13,733円 | 13,500円 | 13,200円 | 13,000円 |

| 中川村 | 5,300円 | 5,100円 | 5,000円 | 4,890円 | 4,775円 | 4,700円 | 4,600円 | 4,500円 |

地価公示の平均価格を確認すると、南箕輪村は上伊那の中でも比較的低い水準にあります。

この水準の低さが、固定資産税や相続税などの負担感を通じて「税金が安い」と受け止められる一因になっている可能性があります。

地価低下の変動率

調査の過程で分かったのは、南箕輪村は地価の変動率が年によってプラス(上昇)になるか、下落幅が小さい傾向にあることです。

つまり、地価の下げが相対的に小さい自治体であり、将来にわたる資産価値の下振れリスクを和らげる要素になっています。

Q なぜ土地が安いのか(一般論)

それではなぜ南箕輪村の土地が安いのかを分析していきます。

南箕輪村の地価が比較的安いのは、「用途地域外が広い=宅地供給余力が大きい」うえに、「駅勢圏の規模が小さく、自動車依存が強い」など、郊外型の土地市場の性格が強いからと分析できます。

人は増え続けている一方で、高密に集積しない=上がりすぎない傾向にあります。

- 用途地域“外”の比率が高いため宅地供給余力が大きい

- 鉄道アクセスはあるが小規模で駅近プレミアムなし

- 観光・リゾート需要がとっても薄い

- 大学・工業団地で安定需要はあるが、価格を押し上げるほどではない

- 下がりにくい・上がりすぎないというこれまでの時代推移

Q なぜ土地が安いのか(水が無かったため)

南箕輪村には、生活に必要な水が手に入らなかった地域がありました。南箕輪村は伊那谷(一般には「伊那盆地」とも呼ばれる地域)の中でも、比較的開けた場所に位置しています。

伊那盆地=伊那谷

地元では「伊那盆地」とは呼ばず、「伊那谷(いなだに)」と呼ぶのがふつうです。

これは、地域の地形が“盆地”というより谷状である実態をよく表しているためです。東に南アルプス(北岳3,193m=日本第2位、間ノ岳3,189m=日本第3位)、西に中央アルプスを臨み、山地にはさまれた細長い地形であることから、平坦な盆地というよりも谷と表現するほうが適切だと言えるでしょう。

扇状地に開けた南箕輪村

そのような伊那谷にあって、南箕輪村は扇状地に開けた村です。

扇状地は、山地から流れ出た河川が谷口を頂点に砂礫を扇状に堆積してできる地形です。堆積物は透水性が高く、扇央部では水の多くが地下へ浸透するため、地表の川は流量が減り、場合によっては水無川になります。

南箕輪村でも、東西に流れる大泉川や大清水川が途中で伏流し、区間的に流れが途切れることがよく知られています。

伏流の仕組み

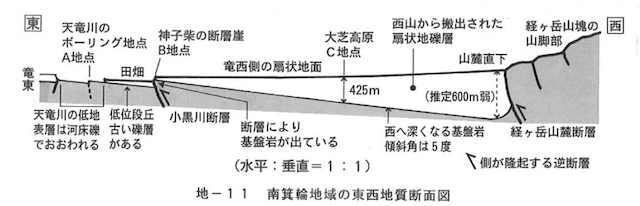

東西が逆表記で少し分かりにくいかもしれませんが、この断面図で塗りつぶし部分が旧地形面、ロープ状に見える線が現在の地表面を示しています。

右端の西側を見ると、推定600m弱にわたって透水性の高い層が連続しており、地表の水が地下へ落ち込みやすいことが分かります。浸透した水は東側で湧き出すため、村内でもワサビ栽培が行われている区域があります。

この堆積物は、御岳山の噴火に由来する軽石層の上に土石流の堆積物が重なったもので、きわめて透水性が高いことが確認できます。要するに、西側(右側)ほど地表水が乏しい区域が広がるということです。

人口増加率が最も高い南原地区は村の南西に位置し、大泉川からも離れ、さらに西天竜幹線水路の恩恵も受けられず、水が乏しいため開発が遅れてきた地域です。

ところが昭和40年以降に水問題が解決すると、立地の良さと周辺より割安な地価が相まって、人口が増加しました。

コラム:不毛の大地を切り開いた先人たち

木曽から水路を引いた(明治8年)

北沢川からの取水を求めて交渉しましたが、小沢や山寺など各村の水利権が壁となり実現しませんでした。そこで発想を転じ、木曽側の奈良井川支流・白川から権兵衛峠を越えて導水し、北沢の支流に落とし込んで流量を増やしたうえで分水を受けるという、斬新な方法で用水を確保しました。

木曽からの水路「木曽山井筋」は約12kmに及び、幾多の困難と犠牲を伴って完成。これにより22.5ヘクタールの水田を潤すことができました。なお、この用水は為替水(かわせみず)とも呼ばれています。

https://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/think/heritage/pdf/025.pdf

横井戸を掘った

.jpeg)

横井戸を掘って水を求めることもしたが、成功させるには相当の技術や資産、運が必要であったため、破産した人も結構いた。

.jpeg)

西天竜一貫水路を整備した

伊那谷を南北に流れる天竜川には羨ましいくらいの水が流れているため、それを利用できないかと考えた。

多数の利権との調整や多額の費用、技術力など様々なハードルを乗り越えて、1928年に西天竜一貫水路が完成した。

.jpeg)

現在も村のいたるところに見られる、水を均等に振り分ける「円筒分水」は、写真撮影のスポットにもなっています。

.jpeg)

井戸を掘った(南原地域)

西天竜幹線水路の恩恵を受けられず、南原地域は飲用水の確保すら困難で、長く定住が進みにくい区域でしたが、現在では最も人口が増加している地域になっています。

昭和22年、1か月を費やして15間(約27.3m)の井戸を掘削したところ地下水脈に到達し、飲用水を確保。

昭和34年には大口径井戸の設置を試みましたが、出水なく不成功。

その後、昭和40〜42年に深度約100mまで掘削した結果、豊富な出水が得られ、本格的な上水道施設の整備が実現しました。

最後に

最後のコラムについては「南原の歴史と開拓(越後幸益)」を元にブログにいたしました。

貴重な資料をありがとうございました。

.jpeg)

.jpeg)

コメント

“南箕輪村の人口増についての考察2「土地の評価額が低い」” への1件のフィードバック

[…] 南箕輪村の人口増についての考察2「土地の評価額が低い」 […]