南箕輪村議会2025年9月定例会の一般質問で都志今朝一議員への答弁内容です。

Q1 防災研修センター(森の学び舎)に非常用発電設備が必要では。

災害時における本村の業務継続計画(BCP)では、第1代替庁舎を「防災研修センター(森の学び舎)」に指定しております。

代替拠点として機能させるため、現行は可搬型の発電機を搬入し電源を確保する想定としておりますが、建設機械レンタル事業者との災害協定に基づく調達であっても、広域災害時には確実性に課題が残る点を認識しております。

この懸念を解消するため、同センターにおける非常用電源の恒常的な整備を検討対象といたします。具体的には、

- 常設型非常用発電機の導入と、適切な燃料貯蔵・補給計画の整備

- 併用可能な分散電源としての太陽光発電設備および定置型蓄電池の導入(自立運転・系統連系の切替手順の明確化)、

- 迅速な受電を可能とする非常用受電盤・接続インターフェースの整備、定期的な負荷試験・運用訓練の実施、 を軸に、費用対効果や調達・保守体制を総合的に精査してまいります。

なお、道の駅大芝高原のBCPにつきましては、当初見込みより策定が遅れております。早急に制定を進め、代替施設としても運用可能となるよう、電源・通信・給水等の確保手順を明文化し、訓練計画まで一体で整備してまいります。

Q2 村の急傾斜地の安全対策は。

本村には、天竜川の河岸沿いを中心に、長野県が指定した土砂災害警戒区域58か所、特別警戒区域46か所があり、区域内には住宅や要配慮者の住居もございます。

県はこれら区域の点検・診断を定期的に行い、必要に応じて指定や変更を実施しております。

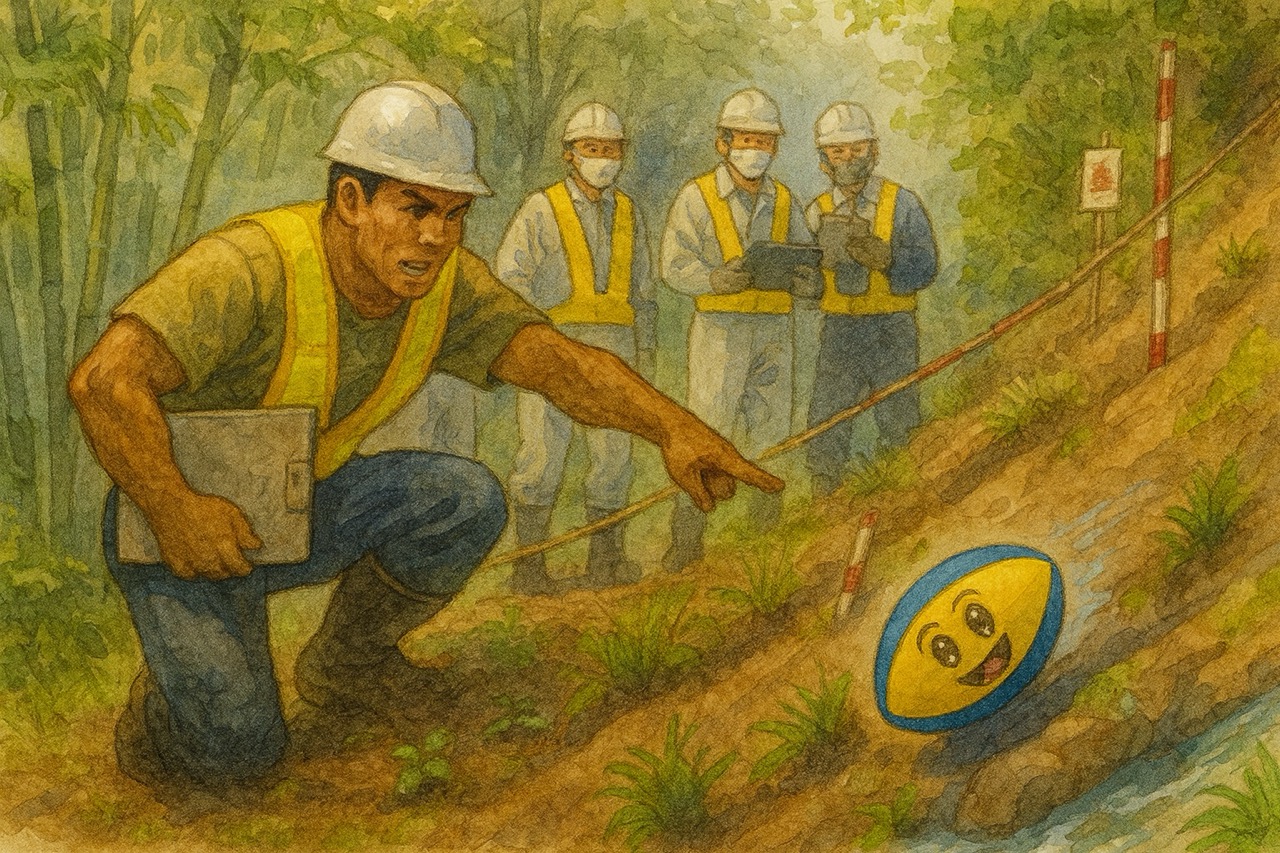

村においても、毎年6月の土砂災害防止月間に合わせて県職員・区長・関係者と合同で急傾斜地の現地確認を行うほか、出水期前には県・村・地区・自主防災会で防災パトロールを実施し、各地区でも日常的な状況把握に努めていただいております。

要配慮者対応については、北殿区と災害対策本部(福祉部福祉班)が連携し、指定避難所への移送・受入れを検証する実践的訓練を開始しております。

また、急傾斜地の維持管理は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」により、土地の所有者・管理者・占有者の責務とされ、崩壊防止に努めることが定められております。

なお、7月1日の豪雨による被害は、短時間の想定外の大雨により河川・水路・道路側溝の容量を超えた越水が主因で、土砂流出や法面の損傷が生じたものであります。

今後は、急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害警戒区域等について改めて現地確認を行い、危険と認められる箇所には、急傾斜地へ雨水が流入しないような排水対策等を検討するとともに、上流の水利管理団体とも豪雨時の水量調整について協議・連携を進めてまいります。

Q3 村の指定避難所は避難所基準を満たしているのか。

全国市区町村調査で「避難所基準を満たしていない自治体が49%」と発表され、長野県内市町村でも46%が基準未満と報道されました。

当村の避難所基準の状況については、スフィア基準(1人あたり3.5㎡)を用いて試算すると、指定避難所の延べ面積約19,800㎡に対し、単純計算で約5,600人分の専有スペースを確保できる見込みです。最大想定避難者数(伊那谷断層帯の地震・最大震度7想定で約3,000人)を上回る容量となります。

一方、備蓄品としてのトイレは、村所有8基に加え、各地区所有分やモバイルトイレカー等がありますが、災害初動段階の指標である「1基あたり50人(女性はその3倍程度を目安)」に照らすと、現時点では基準に達していません。

このため、新しい地方経済・生活環境創生交付金(地域防災緊急整備型)を活用し、災害用コンテナ型トイレを大芝高原に設置するとともに、指定避難所54箇所に各1基、計54基の災害用トイレを本年度中に配備します。

被災後の避難生活は、数日で終わる場合もあれば、数か月から1年以上に及ぶ場合もあります。

避難所は「住まいと地域の暮らしを失った被災者の拠り所」であり、同時に「在宅で不自由な暮らしを送る被災者の支援拠点」にもなります。単に開設するだけでなく、その“質の向上”に取り組むことは、避難者の健康を守り、生活再建の原動力を支える基盤であり、災害関連死の防止にも直結します。

幸い当村は大規模災害を免れてきましたが、水・食料・トイレは十分とは言えず、冷暖房も限定的です。

災害時には状況の変化を見据え、臨機応変に活用できるよう準備を進めます。

現在、村地震防災・減災対策強化アクションプランの策定を早期に進め、避難所環境の改善をはじめ、命を守り被害を最小化する取組、備蓄資機材・物資の整備などを計画的に推進できる実行計画を目指します。

あわせて、避難者の健康を守る人的資源の確保に向けて、医療・保健・福祉分野やボランティア・NPO団体との連携を強化し、物的資源の確保に向けては関係事業者団体等との協定を進め、平時から顔の見える関係を重ねます。

村報9月号でもお知らせしたとおり、減災のため「少なくとも1週間を生き延びる備え」を各ご家庭で進めてください。議員の皆さま、村民の皆さまにおかれましても、平時からの備えを“自分ごと”として引き続きお願いいたします。

Q4 村のふるさと納税返礼品、地場産基準に適合か。

この度は、ふるさと納税返礼品の一部に関して総務省登録の内容と実態が異なっていた事案が判明いたしました。

ふるさと納税の納税者の皆様、村民の皆様には、ご迷惑、ご心配をおかけしておりまして、申し訳ございません。

今回の事案は、ふるさと納税返礼品である梨とその梨を使用した梨ジュースについて本村、伊那市、箕輪町の3市町村の区域内で生産されたものとして総務省へ登録していたものが、区域外の上伊那地域及び下伊那地域で生産された梨の混在が判明したものです。

要因としては、自治体からの地場産品基準の遵守及び確認依頼時に、異なるようであれば連絡するよう指示していましたが、今回判明した返礼品提供事業者は、区域外のものが混在しているという報告をしていませんでした。

また、3市町村が地場産品基準の確認を実施しましたが、実態の把握には至りませんでした。

この事実が判明後、速やかにこの返礼品事業者の寄付の募集を停止しました。まだ、調査中ですので詳細が分かり次第ご報告します。

議員のご質問の再発防止についてですが、地場産品基準の確認を徹底していきます。

具体的には、ふるさと納税返礼品に関する協定等については、村とふるさと納税中間業者、またふるさと納税中間業者と返礼品提供事業者との間では結んでいますが、村と返礼品提供事業者との間では結んでいないため、早急に協定等を結び、チェック体制の充実や必要に応じた調査等実施できる体制を整えます。

協定を結ぶにあたり、遵守すべき事項を定め、事項への違反が判明したら最悪の場合、返礼品提供事業者から除外するなど、適切な運用が図られるよう徹底します。

また、事業者から返礼品提供開始の申し出があった際は、当該返礼品の産地、原材料、製造過程等を把握できる書類等ともにヒアリングを実施し、地場産品基準に適合しているかどうか確認を行います。

また、総務省への返礼品指定申し出時には、返礼品の状況委変化はないか、すべての返礼品提供事業者に照会、確認を行い、定期的にふるさと納税の制度や改正点等を説明する場を設けます。

特に状況が変化する事項については、村、返礼品提供事業者及びふるさと納税中間事業者の3者が確実に情報共有を図り、認識のずれ等が発生しないよう徹底してまいります。

Q5 企業版ふるさと納税、現状と今後の課題は。

企業版ふるさと納税は、平成28年度から実施されている地方創生応援税制の一環で、内閣総理大臣が認定した地域再生計画に位置付けられた事業に対して企業が寄附を行った場合に、法人税、法人事業税、法人住民税に係る税額控除を行う制度です。

南箕輪村の「地域再生計画」では、将来の村の人口維持と、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立を目標としています。この目標を達成するために、村では、

- 立地特性を活かした職住近接のむらづくり事業

- 若者定住と郷土愛の醸成による帰って来たいむらづくり事業

- 安心して子どもを産み育てることのできるむらづくり事業

- 誰もが安心して暮らし続けられるむらづくり事業

を実施しています。

令和4年第1回定例会の一般質問での答弁で、「企業版ふるさと納税を活用して、新たな体育館を建設していきたい」「村長、VC長野、役場が連携して寄付金募集を進めていく」と答えています。

しかしながら、令和5年にVC長野の経営者が変更となり、議会全員協議会でご説明したとおり、令和6年には新たな経営者から、ハード事業よりもソフト事業での連携に注力していきたいとの意向を受け、村では体育館建設ではなく「VC長野サポートプロジェクト」を立ち上げ、クラウドファンディングで、個人版、企業版のふるさと納税を募集し、ソフト事業に活用すると、大きく方針転換を行なったところで、個人版は一定規模の寄附を集めることができております。

企業版ふるさと納税の実績は、令和2年度から6年度までの5年間で、合計7件、1,070万円となっています。

地方創生推進交付金事業である「伊那地域で女性が輝くためのプラットフォーム構築事業」や「南箕輪の「輪」拡大プロジェクト」の村負担分に活用したほか、380万円は「まち・ひと・しごと創生基金」に積み立てました。

令和6年度の190万円については、南原公園整備工事やVC長野トライデンツとの連携事業に活用しました。

今後の取り組みについては、企業版ふるさと納税制度については、令和9年度までに延長されましたので、クラウドファンディングのサイトでは、「VC長野サポートプロジェクト」以外の、今後寄附を募って実施することが望ましい事業があれば、対象事業の拡大を図っていきたいと思います。

企業版ふるさと納税は、企業側にとっても、社会的責任やブランド力強化、地域との協力関係構築など多様なメリットがありますので、そういった面もPRすることで、より多くの企業版ふるさと納税が集まるようにできれば、と思っています。

Q6 閉鎖したマウンテンバイクコースに使用していた場所を熊対策で整備する必要はあるか。

まず、クマ対策はひとまず切り離して申し上げますが、当該区域は「大芝高原森林づくり実施計画」では、資源の森として位置づけており、計画の範囲では整備を行わないゾーンとしています。

少し古い話となりますが、1999年に信州大学農学部による『大芝公園森林調査報告書』によれば、配水池の余水の流れもあり、多種の野鳥が集まる森林であることが期待できることから、人の立ち入りを行わず、外部から昆虫や野鳥を観察するだけの森林とする趣旨の言及があることも、整備を行わない一つの根拠になっているのではないかと存じます。

その趣旨とは一部異なることは承知しておりますが、近年は、元気づくり支援金を活用してマウンテンバイクコースの整備が進められてきました。

これは観光と地域交流を目的とした取り組みでありますが、一方、森林管理にも資する作業道整備の役割を兼ねていたとお聞きしています。

さて、クマ対策の概念を加えますと、現在の伊那インター工業団地にとうもろこし畑があった古くから現在までクマ目撃情報が多発しているエリアであることは確かであります。

工業団地の整備によりとうもろこし畑がなくなり、クマの出没もなくなることを期待していましたが、目撃情報を鑑みますと、引き続き大泉川上流からクマがやってきているようであります。

このエリアは村が現在検討しているクマのゾーニング管理においても、また伊那市が既に定めているゾーニングにおいても、排除地域となっています。

長野県の最新の方針や環境省のマニュアルでは、林縁部の下草や灌木の刈り払い、見通しの確保など、いわゆる緩衝帯の整備がクマ対策では有効とされています。

そのようなこともあり、ご指摘エリアの村道を挟んで北側の森林については、過去、村の育樹祭等で、下草刈りや灌木の刈り払いを実施してまいりました。

また、現在村でライブカメラを設置しクマの監視を行なっており、実際、8月には親子のクマがカメラに映ったことから、檻を設置して対策をしたところであります。

資源の森として、今後もその価値を維持し高めていくか、もしくは人が入り下草や灌木の刈り払いを行い見通しの確保を行うことで、積極的なクマ対策を進めていくべきなのか、このままクマの目撃情報が毎年続く様であれば、どちらかの判断を求められる状況であります。

Q7 ヘドロなど溜まり水遊びができない水のひろばにある池の改修計画が必要では

本施設は、平成17年に、子供未来センター(仮称)の建設中止に伴い、長野県が大芝公園を現状回復する際に整備した、水路延長120.4mの「せせらぎ」内に設けられた親水池であり、水源はご指摘のとおり大芝湖であります。

大芝湖の水源でありますが、大泉川の水および西部の伏流水を主としておりますが、いずれも水量が非常に少ない状況であり、かつ季節により水量が大きく上下します。

大芝湖以外の水源を近くに求めますと、非常用水源としての地下水もございます。しかしながら、こちらも水量に限りがあり、大芝湖や水の広場の水質改善に必要な流入量を確保するには十分とは言えません。

そのため、設置当初から、水の広場で水遊びができる環境であったとは言えず、今後水遊びができる場としていきたい場合、まずは良好な水質を安定的に確保するかが課題となります。

大芝湖から良好な水質を安定的に確保するには、まずは大芝湖の浚渫が求められます。

次年度以降の浚渫に向け、現在、大腸菌数などの水質検査を行なっております。

また汚泥が特別管理産業廃棄物に該当するかどうかの判定試験を実施しております。

結果を踏まえ、適切な浚渫手法と処理方法を整理してまいります。

併せて、大芝湖の構造的な改修(取水・流入出の見直し等)も視野に、効果的な水質改善策の検討が必要となります。

また、こちらは具現性が高い手法ではないと現時点では考察しておりますが、大芝高原の道の駅につきましては、「防災道の駅」とする方向で検討を進めております。

防災機能の確保にあたっては、建物の耐震化、無停電化、通信や水の確保が求められることから、道の駅区域に貯水施設を設置する際には、その貯留水を活用した親水広場としての機能付加についても、あわせて検討してまいりたいと考えております。