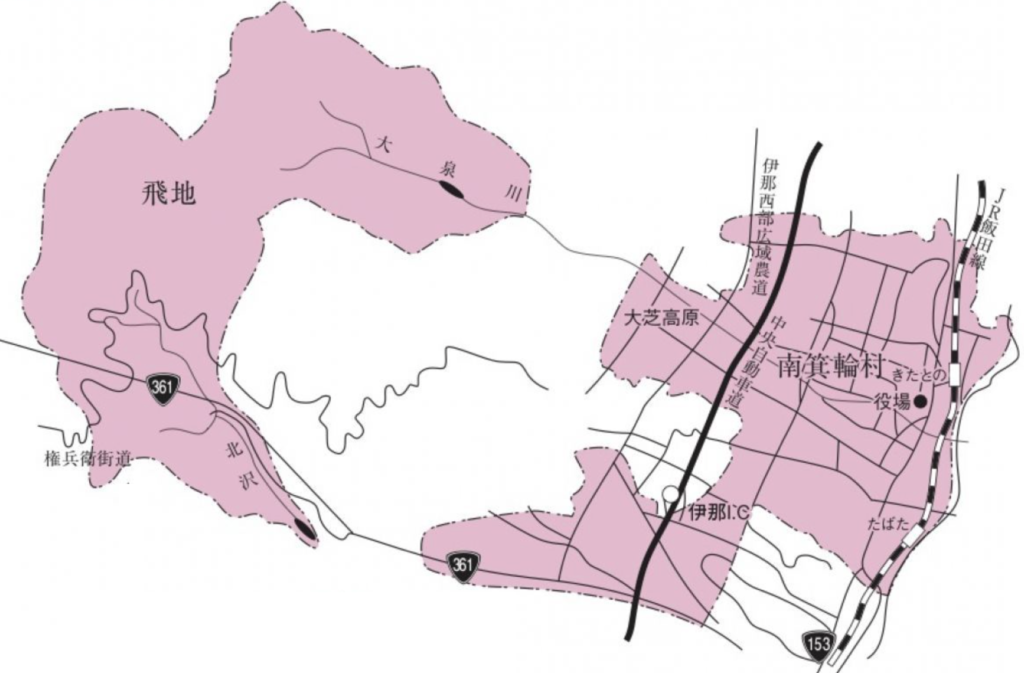

南箕輪村には、東に人々が暮らす土地があり、それとは別に西に離れた場所に飛地があります。

人々が暮らしている土地(19.2㎢)より、飛地の土地(21.7㎢)の方が面積が大きいです。

なお、間の土地は現在伊那市となっていますが、昭和29年(1954年)までは西箕輪村という独立した自治体でした。

最近は人々が暮らす土地はライフエリア、飛地をグリーンエリアなんて呼ぶ中学生も現れました。

飛び地がなぜ出来たのか?

さて、このライフエリアよりも大きい飛地はどのような経緯で出来たのでしょうか。なんで広い方に人々は住まなかったのでしょうか。

過去、明治8年(1875年)に久保村、大泉村、北殿村、南殿村、田畑村、神子柴村の6つの村が合併して南箕輪村は誕生しました。

現在の飛地は6村の入会地でありました。

入会地(いりあいち)とは

入会地とはなんでしょうか。まず前提として認識をしなくてはならないのが、昔は作物を育てるための肥料が絶対的に不足しており、村人は肥料を集めるために、慣習で定められた入会地に草などを採りに行っていました。

その際、肥料だけでなく家を建てるための用材や屋根の萱(かや)なども調達されていました。他にも、枯れ木や枯れ枝などを燃料として集めたり、牛や馬を放し飼いしたり、山菜や木ノ実など食物の調達にいたるまで、入会地で行っていました。

.jpeg)

入会地は農業生産だけでなく、村人の消費生活全般に極めて深い繋がりがあったのです。今で言うスーパーに買い物を行くような位置付けであったと言えるやもしれません。

明治の大合併

入会地として、飛地を慣習によって利用していた南箕輪村ですが、明治22年(1889年)に実施された、明治の大合併時に転機を迎えます。

ご存知のとおり、南箕輪村は合併せずに自立の道を歩みましたが、それとは別に「区域にある飛地は編入する」という県令の公布に揺れ動かされることになります。

どっちに編入?西箕輪村との争い

西箕輪村は県令の公布を受けて、大泉所山と北沢山(現在の飛地)は飛地だから、接している西箕輪村に編入すべき、という考えで西箕輪村への編入を試みました。

対して、南箕輪村は黙りました。敢えて争点はないとして「えっ飛地じゃないから、そもそも県令に該当しないよ」という姿勢でダンマリを決めました。

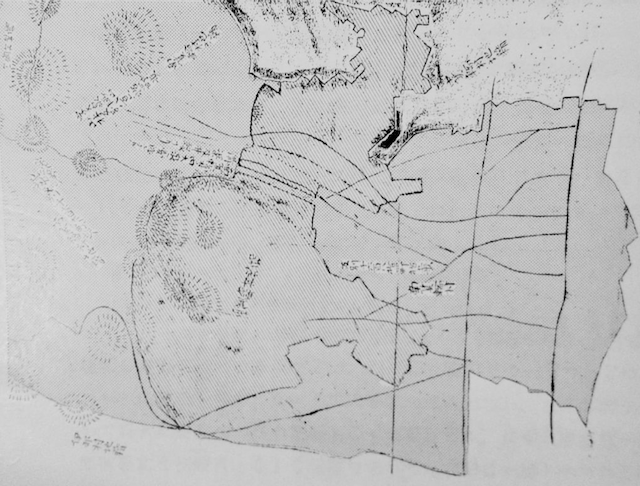

強気の南箕輪村側の根拠としては、同年に実施された「飛地取調(とびちとりしらべ)」でも、飛地として登録されていなかったことと、二間幅(3.6m幅)で実際には繋がっていることがあげられました。

真ん中のちょっと上にご注目。ほらっ、繋がっているでしょう。

しかし、実際に繋がっているぜ!という主張は残念(当然)ながら却下されてしまいました。とはいえ、大泉所山と北沢山を西箕輪村へ編入するという主張も、大泉所山および北沢山は西箕輪村に取り囲まれていないから、ということで却下されました。

どっちもアウトー!っということ結論で、争いは一旦決着となり、飛地はもともと所有権があった南箕輪村の土地であるとして現在まで至っております。

事件:入会地を巡る争い

昔は入会地がとっても大切で様々な争いの原因となっています。いくつかは記録が残っていますので紹介します。なお、これは南箕輪村誌からの内容なので、西箕輪村誌には別の内容が書かれていると推測しています。

神様が山を登る事件

入会地の分割協定の拠点となる祠が150間ほど勝手に移動しました。

これを神様が山を登ると納めております。

おそらく実際には入会地を増やすために誰かが山に入り、祠を移動させたと思われます。

-1024x634.jpeg)

気勢を上げろ!酒を飲め事件

入会地の境界線を決定するときに、村人の半分が集まり、酒を飲み気勢をあげて、測量を出来ないようにした事件もありました。実際には超盛り上がってそうな案件ですね。

.jpeg)

多数で取り囲んで追い帰す事件

入会地で薪などを積んだ7台の荷馬車を40人で取り囲み、積んだ荷を全て捨てさせ、入会地から追い出した。うーん、これは恐ろしいですねぇ。

.jpeg)

植林は早い者勝ち事件

南箕輪村と西箕輪村は、分割協議中は植林をしないという約束をしていたにも関わらず、西箕輪村が密かに植林を計画していたことから、南箕輪村は村人1000人を駆り出し、植林の前日に10万本の苗木を植林した。

.jpeg)

こんな事件がたくさんあったようです。

まとめ

南箕輪村が西箕輪村と合併すれば、とってもすっきりした形の自治体になるんですが、これまでそんな意見が出なかった理由は、こういった過去の経緯があるのやもしれません。飛地が現在まで続いていた理由の本質は人によるものであると考えます。

長文にお付き合いいただきありがとうございました。

.jpeg)

.jpeg)

コメント

“なぜ?南箕輪村の飛地についての考察” への1件のフィードバック

[…] 南箕輪村の飛地についての考察 考察 ←地方文化の屋号について […]