南箕輪村は日照時間が長く、年間降水量も比較的少なく、昼夜の寒暖差が大きいため、りんご栽培に非常に適した地域とされており、南箕輪村で果樹の生産量で最も多いのはりんごです。

新わい化栽培 M.9台木

長野県のリンゴわい化栽培は、昭和40年代後半から始まり、平成元年には3,000haを超えましたが、その後は減少傾向にあります。令和元年は3,166haで、リンゴ栽培面積の43%を占めています。

長野県では、高品質な果実を早期に多収・省力生産するために、M.9台木(台木=接木(つぎき)の台とする、根のある木)を使用した「新わい化栽培」を推奨しています。

この栽培方法は、M.9台木の使用により樹体が小型化し低樹高になるため、脚立を使わずに地面での作業が増え、作業の軽労化と効率化が図れる技術です。

高密植栽培(トールスピンドルシステム)

一方、欧米では、さらに成園化を早めた高密植栽培(トールスピンドルシステム)が広く普及しています。

- 樹間の距離が短く、樹形を円筒形に近づけることで、薄い壁状の樹列が形成され、ほ場の空間利用効率が向上

- 早期から高い収量が得られます。定植5~6年目に10アール当たり4〜5トン程度の高収量が確認

- 樹幅が小さいため、日光の届きやすさと防除薬剤の到達が良好

- 機械化がしやすく、管理作業が効率的

そのため現在は、長野県においても高密植栽培の導入が積極的に進められています。

課題(高密植栽培)

- 大量の苗木や果樹棚、かん水設備など、多額の初期投資が必要

- 面積当たりの開花数が非常に多いため、効率的な着果管理が必要で、特に薬剤摘花による結実制限が必須

- 樹高が高いため、高い果樹棚が必要で、作業台車の使用が基本

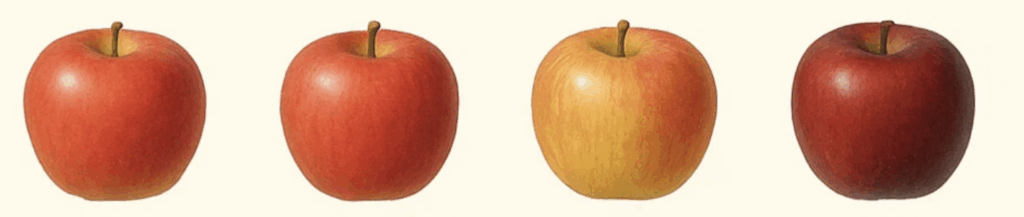

南箕輪村のさまざまなりんご

南箕輪村では、8月から11月にかけて、さまざまな種類のりんごを楽しむことができます。

夏あかり

「さんさ」と「陽光」を交配して育成された長野県生まれの夏りんごです。比較的小玉で、酸味が少なく、甘味が強いのが特徴です。8月上旬から盆頃にかけて楽しむことができます。

シナノリップ

「千秋」と「シナノレッド」の交配品種で、長野県生まれの夏りんごです。甘味と酸味のバランスが良く、歯切れの良い食感で果汁が多く、みずみずしさが特徴です。8月上旬~下旬にかけて楽しむことができます。

つがる

「ゴールデンデリシャス」を母体とした交配品種で、早生りんごの代表格です。甘味が多く、酸味が少ないため、食べやすく、人気のある品種です。8月下旬~9月下旬にかけて楽しむことができます。

シナノドルチェ

「ゴールデンデリシャス」と「千秋」を交配して育成された長野県生まれのりんごです。ジューシーで甘酸っぱく、パリっとした食感が特徴です。8月下旬~9月下旬にかけて楽しむことができます。

紅玉

アメリカで発見された古い品種で、小ぶりで濃赤色が特徴です。アメリカでは「ジョナサン」として知られています。生食では酸味が強いため、主にジャムや菓子などの加工用として根強い人気があります。9月下旬~10月下旬にかけて楽しむことができます。

秋映

「千秋」と「つがる」を交配して育成された長野県生まれのりんごです。甘味が強く、酸味は中程度で、果汁が豊富です。芳香があり、色が濃いのが特徴です。9月下旬~10月下旬にかけて楽しむことができます。

シナノスイート

「ふじ」と「つがる」を交配して育成された長野県生まれのりんごです。名前の通り、甘味が強く、酸味が少なく、果汁が豊富なことが特徴です。9月下旬~10月下旬にかけて楽しむことができます。

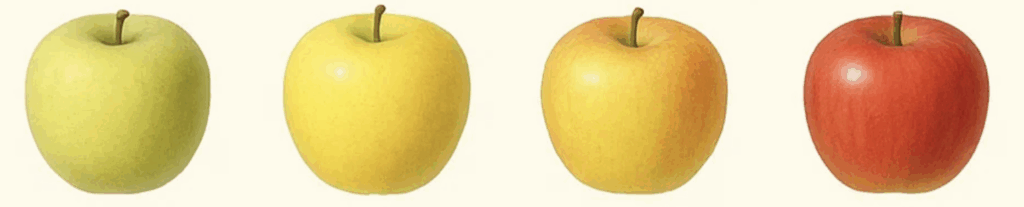

シナノゴールド

「ゴールデンデリシャス」と「千秋」を交配して育成された、長野県生まれのりんごです。名前の通り鮮やかな黄色に色付き、甘みが強く果汁も豊富。サクサクとした食感が特徴です。11月上旬~11月下旬にかけて楽しむことができます。

ぐんま名月

「あかぎ」と「ふじ」を交配して、群馬県で生まれた黄色のりんごです。陽がよく当たった部分は、ほんのり赤く色づきます。果汁がたっぷりで酸味はほとんどなく、熟すと蜜が入り、甘みがとても強いのが特徴です。11月上旬~11月下旬にかけて楽しむことができます。

王林

「ゴールデンデリシャス」と「印度」を交配して育成された、黄緑色のりんごです。甘みが強く果汁が豊富で、独特の芳醇な香りが特徴です。11月上旬~11月下旬にかけて楽しむことができます。

ふじ

「国光」と「デリシャス」を交配して育成された、日本を代表するりんごです。甘みが強く、ほどよい酸味があり、果汁もたっぷり。蜜が入りやすく、貯蔵性にも優れており、常温でも約90日と、年明けまで楽しめます。11月上旬~11月下旬にかけて楽しむことができます。