南箕輪村議会2025年9月定例会の一般質問で山﨑文直議員への答弁内容です。

Q1 本年7月には、本村でも河岸段丘で土砂災害が発生した。主に住宅地域内の水路が狭いため、西天竜地域からの水量に対応できない面がある。水路整備の計画は。

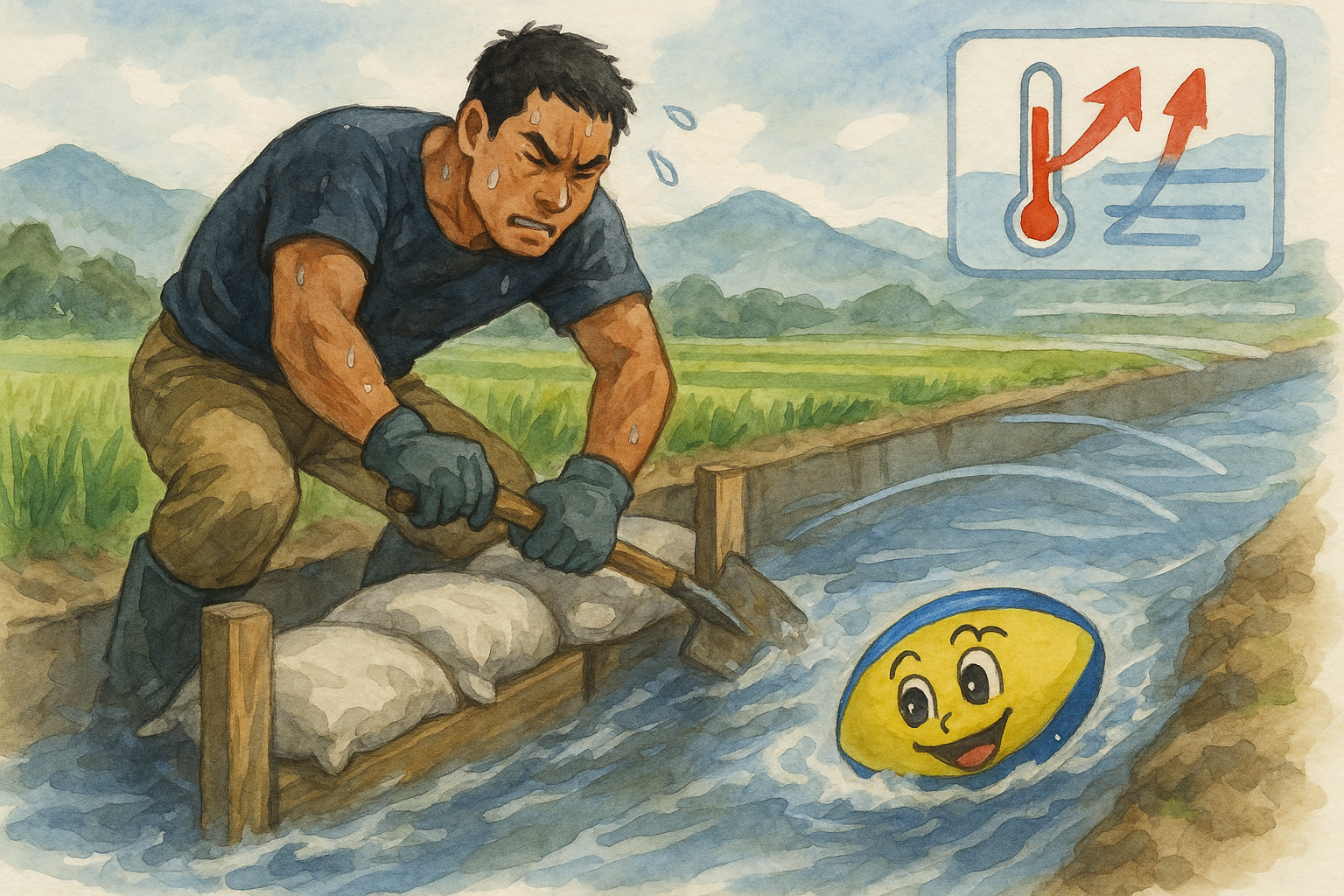

本年7月1日の豪雨では、短時間に記録的な降雨が生じ、村内各所で河川・水路の越水、法面の崩落、床上・床下浸水等の被害が発生いたしました。

南殿地区においては、河岸段丘部で水路内に土砂が流入して水路が埋まったため、水が溢れて斜面の土砂が流され、道路に流出した被害がありました。

中段から下段地域では、黒川および各水路で満水・溢水(いっすい)が多数発生しました。

要因は、降雨強度が地域の排水能力を一時的に上回ったことによるものと考えております。

加えて、通常は西天竜幹線水路等からの取水を状況に応じ調整しておりますが、今回は急激な天候変化により取水停止等の切り替えに時間的制約が生じたことも、一因となった可能性があると受け止めております。

まず、管理区分と役割の整理であります。

河川・水路はその指定により、県、村、土地改良区、地元水利組合等、複数の主体がそれぞれ所管しております。

道路側溝や生活排水系の多く、そして普通・準用河川は村が管理しています。

二級河川は県が管理するのが原則であります。

議員ご指摘の西天竜などの農業用の幹線・支線水路は、それぞれの土地改良区等が維持管理し、取水・水門操作等を担っております。

なお、西天竜はその水路延長が約25㎞、そして支線水路は総延長距離約243㎞となっています。

これら前提のもと、出水期における連絡体制と役割分担を改めて明確化し、気象情報と連動した運用の徹底、水量調整が確実にできる体制を整備をしてまいります。

さて、ご質問いただいております水路整備の計画でありますが、当村管理施設について、当面の対応として、堆積土砂や障害物の除去、桝や合流部の目詰まり解消、老朽・破損箇所の小規模補修をまずは順次実施いたします。

併せて、豪雨予報時の事前対応の徹底、関係機関との情報共有の強化、土地改良区等と連携した水門操作・取水調整の運用確認を行ってまいります。

村が管理でない河川や水路については、越水が頻繁に生じている箇所については、要望を挙げていくことも予定しています。

住民の安全を最優先に、県、土地改良区、地元水利組合等と緊密に連携し、緊急対応と恒常的な維持管理・改修を両輪として着実に進めてまいります。

併せて、出水期前の注意喚起や側溝清掃等の協働についても引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。

Q2 比較的水害は少ないと思われてきた本村においても、線状降水帯による被害の恐れが出てきた。水害への対策は。

河川・堤防の整備や水路改修などのハード対策は有効ですが、近年は線状降水帯等による降雨が施設能力を上回る事例が全国で相次いでおり、巨額の投資だけで被害をすべて防ぐことはできません。

したがって、要配慮者の個別避難計画や災害時の確実な情報提供といったソフト対策を同時に強化し、地域の防災人材を計画的に育成していくことが不可欠です。

本村の地形特性を踏まえると、天竜川流域や大清水川・大泉川の下流合流域では、短時間で水位が急上昇しやすく、ハザードマップの浸水想定区域が示すとおり危険度の高い区域です。

ここでは、防災無線・メール・SNSによる多重の情報伝達体制を整え、平時からの避難行動の周知・訓練を徹底してまいります。

気候変動の進行により、豪雨の激甚化・頻発化は今後も続くと見込まれ、次の質問でも頂戴しておりますが、これに適応した新たな水害対策の構築が急務です。

まずは、流域治水への全面転換です。国は河川だけでなく集水域から市街地まで一体で対策を進める方針です。

村としては、住宅地内水路の断面確保や堆積土砂の計画的除去を着実に進めるとともに、将来的には営農との両立を図りつつ、農地・ため池の一時貯留を地権者合意のもとで位置づけてまいることも考えていかねばなりません。

次に、「気温+2℃」を前提にした治水計画の見直しです。一般に、気温上昇に伴い短時間強雨の発生頻度・強度が増し、降雨はおおむね1.1倍、洪水量は1.2倍程度となるとの試算があります。

国においても、天竜川水系では将来降雨を織り込んだ整備計画が進められています。村としても、今後、開発・建築許可時の排水計画や公共施設更新の設計条件に、最新の指針を反映してまいる必要がございます。

また、国土強靱化基本計画が本年6月に閣議決定され、今後5年間で20兆円超の事業が推進されます。

地元自治体として、優先度の高い事業に予算が適切に配分されるよう、関係機関への要望活動を継続してまいります。

次に、デジタル技術を活用した観測・警戒体制の強化も進めます。国は危機管理型水位計や「川の防災情報」を拡充していますが、村としても主要箇所に加え、小河川や要所へ簡易水位センサーを追加配置し、可能な範囲で一元監視できる環境を整備します。

あわせて、先ほども申し上げましたが、防災無線・メール・SNSの多重配信、区長・民生委員・防災士への一斉通知など、発信から住民行動につながる体制を確立します。

これらの公助による対策に加え、共助・自助の取り組みは不可欠です。

村では、消防団が水防団を兼ね、北部消防等と連携した水防訓練、水難救助、河川巡視を重ねていますが、団員の減少など地域コミュニティの弱体化は課題です。

区・自主防災会・消防団・奉仕団・防災士が連携を進めるとともに、住民一人ひとりが自らの避難先・経路・連絡手段を平時から確認し、雨量・水位情報の確認を習慣化できるよう、継続して啓発してまいります。

Q3 村の地域防災計画(風水害等対策編)に、住宅地域内の水路改修など、水害対策の新しい考え方を取り入れることを検討する必要はないか。

本村は今年度、村地域防災計画(第1編 風水害等対策編)に水防法に基づく水防計画を新たに位置付け、村内河川の洪水等に対する警戒・防御と被害軽減を図る包括的改正を行いました。

内容は長野県地域防災計画および長野県水防計画に準拠しています。

水害対策の新しい考え方について、取り入れ、そして検討することは大切な取り組みであると理解しております。

一方、村が単独で合理的な新しい水害対策を検討することは難しい面がありますので、引き続き、長野県地域防災計画や水防計画に沿った形で進めてまいりたいと考えております。